Pour répondre à cette question, il est d’abord utile de réviser quelques notions statistiques pour mieux comprendre les différences entre les individus, notamment en regard de leurs résultats à une échelle d’intelligence ou test de quotient intellectuel (QI).

Maxence, 8 ans, excelle sans effort à l’école. Cependant, il dérange parfois le groupe et semble s’ennuyer en classe. Après en avoir discuté avec la direction de l’école, ses parents consultent en psychologie pour évaluer la possibilité d’un saut de classe. Parmi l’ensemble des informations qui doivent être collectées, il est utile de savoir si le résultat de Maxence à une échelle d’intelligence est habituel à son âge (autrement dit, dans la norme ou dans la moyenne) ou s’il est inhabituel (hors norme ou plus élevé que la moyenne). Le cas échéant, nous voudrons aussi savoir jusqu’à quel point le résultat de Maxence est inhabituel, c’est-à-dire jusqu’à quel point il diffère ou s’éloigne de la moyenne.

Les performances à une échelle d’intelligence

Pour y parvenir, il faut d’abord avoir une idée générale des performances, à cette même échelle d’intelligence, de la population à laquelle appartient Maxence, c’est-à-dire l’ensemble des enfants de 8 ans. Un échantillon comprenant plusieurs enfants de 8 ans sera donc sélectionné pour être le plus représentatif possible de cette population. Nous pourrons alors mesurer l’ensemble de leurs résultats, calculer comment ils performent en moyenne et déterminer comment ils sont répartis autour de cette moyenne. Celle-ci deviendra alors notre valeur de référence pour y comparer le résultat individuel de Maxence afin de savoir où il se situe, grâce à des mesures de dispersion, telles que :

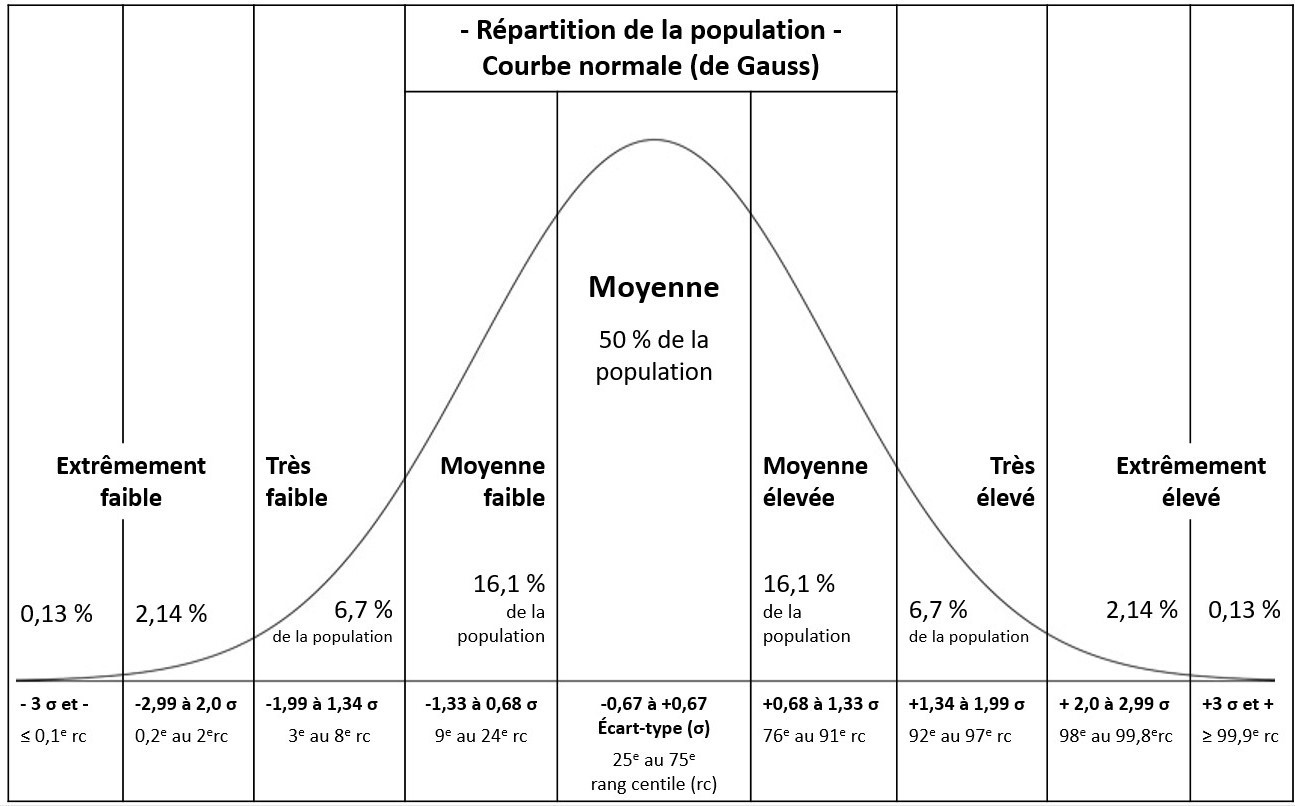

- L’écart-type (σ). Plus l’écart-type correspondant au résultat de Maxence est grand, plus le résultat de Maxence s’éloigne de la moyenne des enfants de 8 ans qui, elle, devient notre point de référence en obtenant la valeur de 0. Si l’écart-type est négatif, cela signifie que le résultat de Maxence est plus faible que la moyenne. Si l’écart-type est positif, le résultat de Maxence est plus élevé que la moyenne.

- Le rang centile (ou percentile) est lié à la notion de pourcentage. Pour le calculer, on sépare d’abord l’ensemble des données (dans ce cas-ci, l’ensemble des résultats de l’échantillon) en 100 parties égales, où 0 est la valeur la plus faible, 50 la valeur centrale et 100 la valeur la plus élevée. Chaque donnée individuelle obtient donc son propre rang centile qui permet ensuite de savoir où elle se situe par rapport aux autres données. Par exemple, si le résultat de Maxence se situe au 96e rang centile, cela signifie que Maxence a eu un résultat plus élevé que 96 % des enfants de cet échantillon. Il fait donc partie des 4 % d’enfants qui ont le mieux performé à cette échelle d’intelligence.

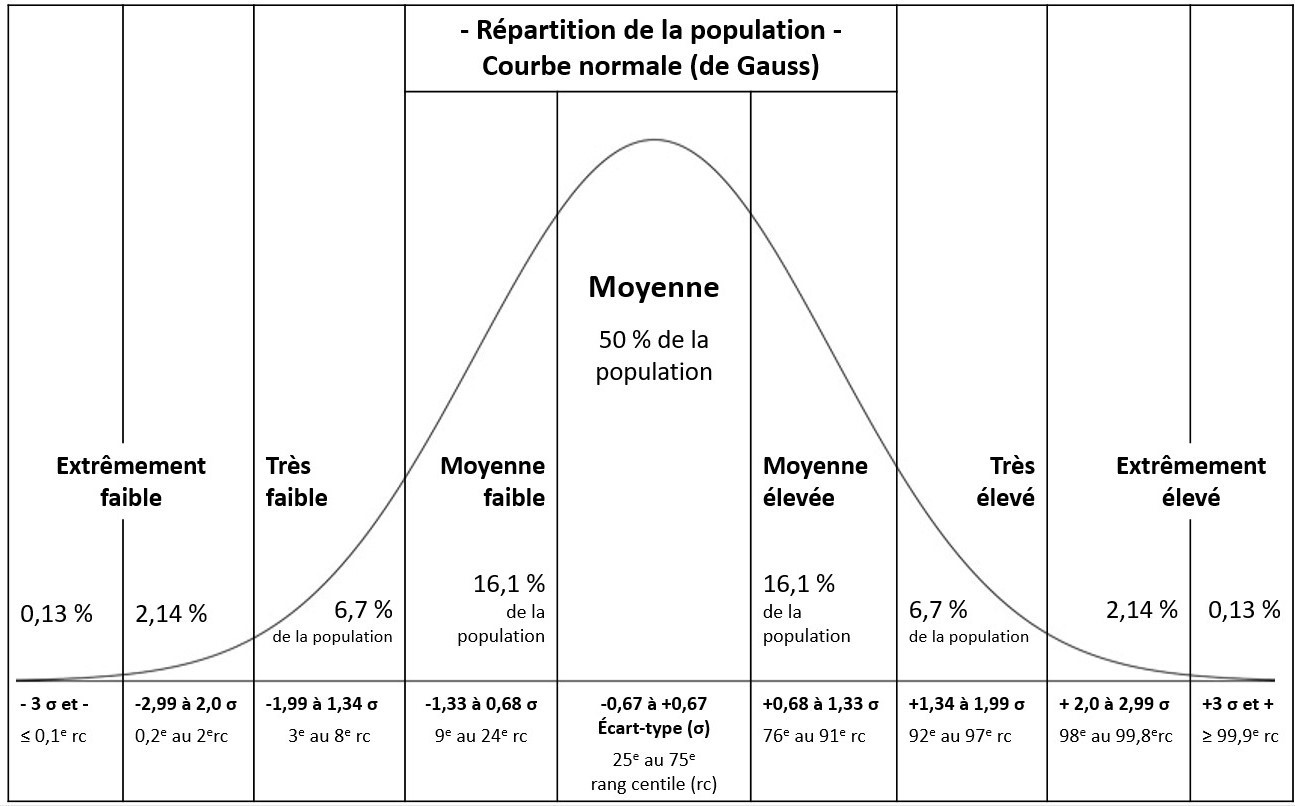

Ces mesures de dispersion nous permettront donc de savoir où se situe le résultat de Maxence en regard de ce qui est habituellement attendu à son âge. Mais, à partir de quelle distance de la moyenne pouvons-nous considérer que le résultat de Maxence est plus élevé que la moyenne? En statistique, on utilise la courbe normale (ou courbe de Gauss) afin de visualiser comment une population (ou un ensemble de données) se répartit normalement, et ce, peu importe la nature, des données que l’on examine. Si vous observez le graphique ci-dessous, vous constaterez que la courbe est divisée en colonnes. Chaque colonne représente ici un écart-type. Les rangs centiles qui correspondent à chaque écart-type sont indiqués au bas de la courbe (pp. 8-11, Bélanger, 2018).

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique.

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique.

En d’autres mots, plus un individu obtient un résultat élevé à une échelle d’intelligence, autrement dit à un test de quotient intellectuel (QI), plus il s’éloigne de la moyenne, c’est-à-dire de ce qui est normalement attendu à son âge.

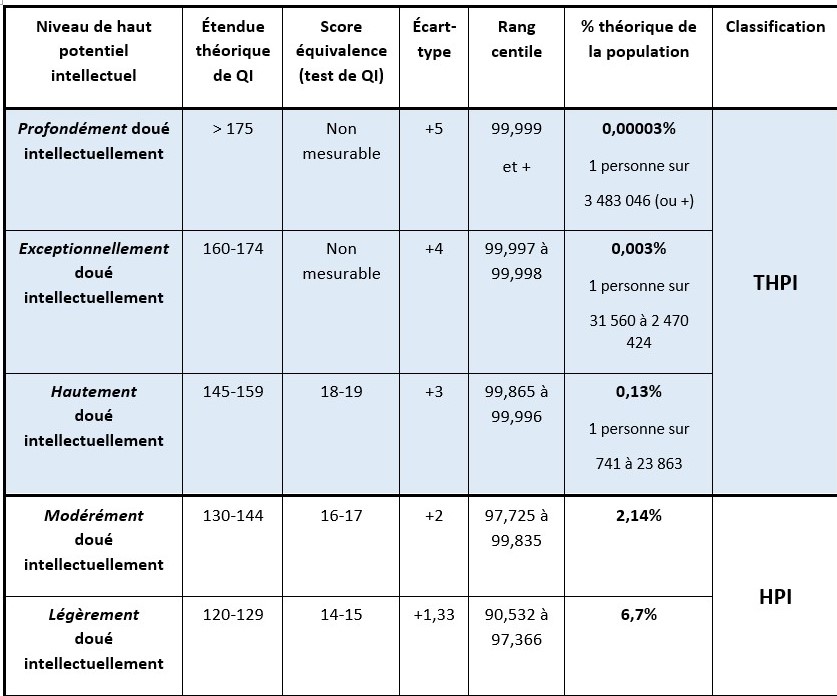

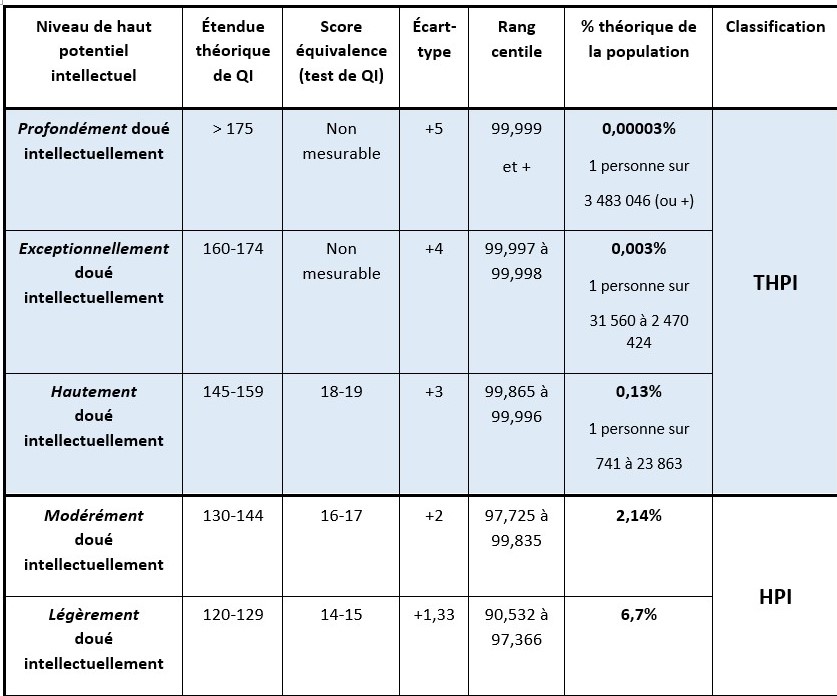

Certains chercheurs et cliniciens ont donc proposé d’utiliser les scores de QI pour classifier différents niveaux de haut potentiel intellectuel (ou douance intellectuelle) en fonction de leur dispersion par rapport à la moyenne (ex. : Gagné, 2018 ; Gross, 2018 ; Silverman, 2018).

Adapté de Silverman (2018)

Adapté de Silverman (2018)

À notre connaissance, aucune étude n’a exploré empiriquement les différences entre les enfants ou les adultes doués intellectuellement en fonction de toutes ces catégories. D’une part, plusieurs problèmes méthodologiques se posent. Le plus important est certainement le fait que les échelles d’intelligence disponibles (ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) ne permettent PAS de mesurer le QI des enfants exceptionnellement et profondément doués, ce qui, selon Gross (2018), ne veut pas dire qu’il n’en existe pas. En fait, ce sont leurs caractéristiques, leurs traits et leurs comportements THPI qui nous permettent de les identifier (Gross, 2018).

D’autre part, plusieurs débats conceptuels perdurent en ce qui concerne la nécessité d’autant de catégories, mais surtout, sur la valeur clinique réelle des seuils de coupure arbitraires et rigides présentés ci-dessus. En effet, aucune étude empirique n’a démontré leur validité.

En d’autres mots, nous ne disposons d’aucune donnée probante qui justifierait de croire qu’un enfant ayant obtenu 129 de QI global est cliniquement différent d’un enfant ayant plutôt obtenu 131, ou même 142.

D’ailleurs, quel est le risque de se tromper lorsqu’on utilise un score de QI unique pour statuer sur l’intelligence d’une personne ?

En plus des difficultés qui peuvent survenir pendant la passation du test (ex. : anxiété, fatigue) et qui augmentent le risque d’erreur dans son interprétation, tous les tests psychométriques comportent un risque d’erreur statistique.

Je vous épargne les détails mathématiques, mais sachez qu’en général, en psychométrie, on accepte 5 % de risque d’erreur. C’est pourquoi on calcule aussi un intervalle de confiance, c’est-à-dire une marge d’erreur pour aider à mieux juger le risque. Par exemple : « bien que Maxence obtienne un EGQI au 95e rang centile [score de 125], l’intervalle de confiance nous informe que nous avons 95 % de chance que sa performance réelle se situe entre le 88e [score de 118] et le 98e rang centile [score de 130] » (p. 77, Bélanger, 2018) . Vous comprendrez certainement en quoi le fait de statuer qu’un score de QI unique représente bel et bien l’intelligence d’une personne peut devenir arbitraire, voire risqué.

HPI vs THPI?

Une catégorisation clinique semble tout de même faire relativement consensus auprès des experts et bénéficie cette fois d’un certain soutien empirique. Il s’agit de celle qui différencie les personnes à haut potentiel intellectuel (HPI) de celles à très haut potentiel intellectuel (THPI), et ce, en tenant compte de l’intervalle de confiance du test utilisé.

Les THPI présenteraient des caractéristiques cognitives, émotionnelles et comportementales qui leur sont propres et qui nous permettent de les identifier (Gross, 2018).

À ce jour, nous ne disposons que de quelques études empiriques et avis d’experts sur les THPI, desquels ressortent notamment les caractéristiques particulières suivantes :

- Les THPI auraient plus de difficultés à se faire des amis ainsi qu’à rester engagés et motivés dans la classe régulière (Silverman, 2018).

- En effet, les adolescents THPI se disent plus introvertis, moins adaptés socialement et plus inhibés que les HPI (ex.: Neihart, & Yao, 2018).

- Comparativement aux HPI, les THPI présenteraient moins de plaintes somatiques et moins de syndromes mixtes (problèmes à la fois internalisés et externalisés). Toutefois, une plus grande proportion d’entre eux présenteraient des problèmes externalisés (Guénolé et al., 2013).

- Les enfants THPI (particulièrement les garçons) présenteraient plus de difficultés de comportements et de comportements de type TDA/H selon leurs parents que les HPI (Shaywitz et al, 1992, 2001).

- Comparativement aux HPI, les THPI présenteraient une plus grande vitesse d’apprentissage (particulièrement de la lecture), une plus grande capacité d’attention soutenue et d’abstraction, un plus haut niveau d’engagement dans leurs domaines d’intérê Ils seraient plus habiles socialement avec les enfants beaucoup plus âgés qu’eux ainsi qu’encore plus sensibles, plus intenses, plus contestataires, plus tenaces et plus déterminés que les HPI (Gross, 2018).

Alors qu’aujourd’hui, la majorité des experts américains considèrent que le HPI (sans trouble associé) est plutôt un facteur de protection, plusieurs reconnaissent le THPI (avec ou sans trouble associé) comme un facteur de risque de présenter des difficultés sociales, psychologiques et académiques/professionnelles (ex. : Francis et al., 2015 ; Gross, 2018 ; Rinn, 2018 ; Silverman, 2018).

Mais surtout, rappelons qu’HPI ou THPI, la douance intellectuelle n’est pas un trait fixe et stable de la personne que l’on peut mesurer à n’importe quel moment de sa vie si l’on dispose d’instruments de mesure valides. Il s’agit d’un processus de développement qui, s’il est nourri par l’environnement, peut mener à l’émergence du talent et de l’expertise dans un domaine spécifique d’activité (académique, intellectuel, etc.). Aujourd’hui, les plus grands chercheurs et cliniciens dans le domaine confirment que la douance intellectuelle n’est pas synonyme de résultats à un test de QI et qu’on ne peut réduire le concept de douance à la seule notion d’intelligence (voir, ex. : Callahan, & Hertberg-Davis, 2018 ; Silverman, 2018).

En fait, la douance intellectuelle semble prendre racine dans un cerveau biologiquement plus efficace, auquel on associe un développement particulier, et souvent précoce, durant l’enfance. Dépendamment du contexte, du moment ou de l’environnement, peuvent ensuite s’observer différentes manifestations ou comportements qui caractérisent les individus doués et qui peuvent servir à les identifier. HPI ou THPI, la douance intellectuelle s’observe donc dans l’histoire du développement et dans le comportement de la personne.

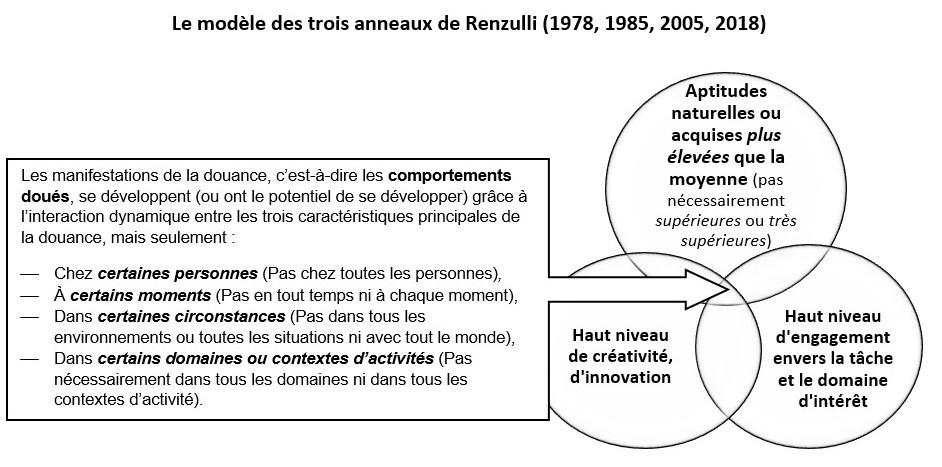

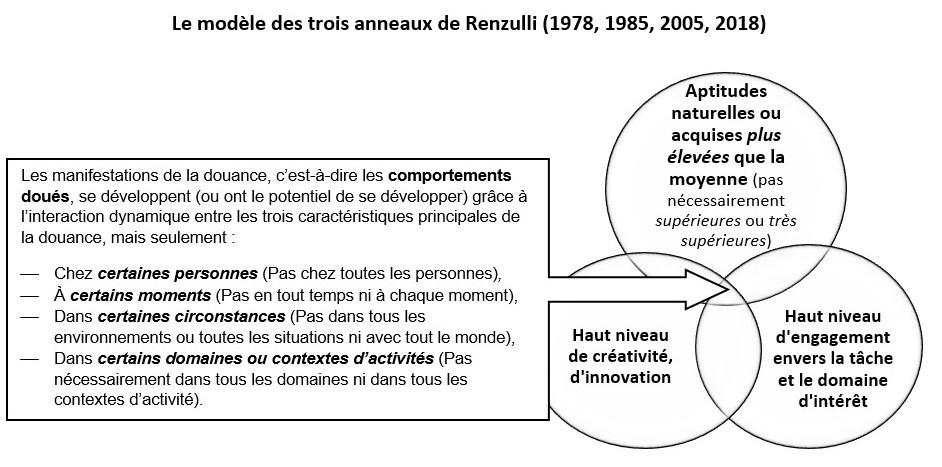

À ce sujet, selon le modèle des trois anneaux de Renzulli (2018), les comportements doués sont les manifestations visibles de la douance qui, quand on les observe, sont clairement issus de l’interaction entre une (ou +) aptitude naturelle ou acquise plus élevée que la moyenne, un haut niveau de créativité et un haut niveau d’engagement.

Si on vise à progresser et à faire avancer notre société, que ce soit en environnement, en génie, en économie, en santé, en éducation, en arts, en musique ou en sport d’élite, il faut donc apprendre à identifier les comportements doués chez les enfants et les adultes HPI et THPI qui nous entourent, et ce, afin de les soutenir dans leur processus, bien à eux, de développement du talent et de l’expertise.

En ce qui concerne le THPI, mon expérience clinique me permet de vous le résumer en un mot : intensité.

Quelques références sur sujet

Bélanger, M. (2018). La douance : Comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif. Éditions Midi Trente.

Callahan, C. M., & Hertberg-Davis, H. L. (2018). Fundamentals of gifted education considering multiple perspective. New York, NY : Routledge.

Francis, R., Hawes, D. J., & Abbott, M. (2015). Intellectual Giftedness and Psychopathology in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. Exceptional Children, 1 –24, DOI: 10.1177/0014402915598779.

Gagné, F. (2018). The DMGT/IMTD: Building talented outputs out of gifted inputs. In Callahan, C. M., & Hertberg-Davis, H. L. (Eds.). Fundamentals of gifted education considering multiple perspective (pp. 55-70). New York, NY : Routledge.

Gross, M. U. M. (2018). Highly gifted students. In Callahan, C. M., & Hertberg-Davis, H. L. Fundamentals of gifted education considering multiple perspective (pp. 429-440). New York, NY : Routledge.

Guénolé, F., Louis, J., Creveuil, C., Montlahuc, C., Baleyte, J.-M., Fourneret, P., & Revol, O. (2013). Étude transversale de l’anxiété trait dans un groupe de 111 enfants intellectuellement surdoués. Psychiatrie de l’enfant. L’Encéphale, 39, 4, 278–283.

Neihart, M. & and Yeo, L. S. (2018). Psychological Issues Unique to the Gifted Student. In Pfeiffer, S. I., Shaunessy-Dedrick, E., & Foley-Nicpon, M. (pp. 497-510). APA Handbook of Giftedness and Talent. Washington, DC : American Psychological Association.

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2018). The three-ring conception of giftedness: A developmental approach for promoting creative productivity in Young people. In Pfeiffer, S. I., Shaunessy-Dedrick, E., & Foley-Nicpon, M. (pp. 185-199). APA Handbook of Giftedness and Talent. Washington, DC : American Psychological Association.

Rinn, A. N. (2018). Social and emotional considerations for gifted students. In Pfeiffer, S. I., Shaunessy-Dedrick, E., & Foley-Nicpon, M. (pp.453-464). APA Handbook of Giftedness and Talent. Washington, DC : American Psychological Association.

Shaywitz, S. E., Holahan, J. M., Freudenheim, D. A., Fletcher, J. M., Makuch, R. W., & Shaywitz, B. A. (2001). Heterogeneity within the gifted: Higher IQ boys exhibit behaviors resembling boys with learning disabilities. Gifted Child Quarterly, 45, 16–23.

Shaywitz, S. E., Holahan, J. M., Marchione, K. E., Sadler, A. E., & Shaywitz, B. A. (1992). The Yale Children’s Inventory: Normative data and their implications for the diagnosis of attention deficit disorder in children. In S. E. Shaywitz & B. A. Shaywitz (Eds.), Attention deficit disorder comes of age: Toward the twenty-first century (pp. 29–68). Austin, TX : PRO-ED.

Silverman, L. K. (2018). Assessment of giftedness. In I. S. Pfeiffer (Ed.) Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices (second edition) (pp. 183-207). Springer.

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique.

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique. Adapté de Silverman (2018

Adapté de Silverman (2018