La définition de la douance selon le MÉES

En publiant le document Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES, 2020) ouvre un tout nouveau chapitre de l’histoire de la douance au Québec. Pour guider les actions des milieux scolaires québécois visant à favoriser la réussite éducative des élèves doués, le MÉES rappelle l’importance de d’abord bien comprendre leurs besoins, et ce, grâce à une conception moderne et scientifique de la douance qui :

- s’inscrit dans un processus de développement;

- ne doit pas être considérée comme un diagnostic;

- n’est pas uniquement déterminée par le quotient intellectuel;

- n’est pas synonyme de réussite scolaire;

- comprend une diversité de profils et de besoins;

- s’observe par des comportements et des manifestations qui, toutefois, s’expriment de plusieurs façons ainsi que dans plusieurs domaines (intellectuel, artistique, sportif, social, créatif, ou relevant du leadership, etc.), mais qu’aucun portrait unique ni aucune liste ne peuvent décrire dans leur entièreté puisque chaque élève doué est unique, et ce, même si certains auteurs avancent que la rapidité d’apprentissage, la curiosité, la créativité et l’intensité seraient les caractéristiques les plus communes aux personnes douées.

- s’inscrit dans le contexte global de la personne, c’est-à-dire dans toutes ses dimensions intellectuelles, cognitives, affectives, sociales et physiques, et ce, dès le plus jeune âge.

- peut, à certain moment, passer inaperçue, notamment lorsque ses manifestations observables sont masquées par des comportements tels que l’agitation ou la démotivation;

- peut coexister avec un trouble ou une difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une situation de « double exceptionnalité » qui, selon les interactions entre le trouble et la douance, peut amener des manifestations très variées de la douance et être associée à des difficultés scolaires ayant des conséquences sur la persévérance scolaire et la réussite éducative de l’élève;

- est influencée par la culture ainsi que par la situation géographique et économique;

- peut aussi passer inaperçue chez les élèves qui ne maîtrise pas la langue de l’espace scolaire ou qui sont en contexte d’immigration récente;

- se manifeste différemment chez les garçons et les chez les filles;

- présente une très grande diversité de profils et de besoins;

- peut être associé à un cheminement harmonieux ou plus difficile en fonctions de différents facteurs, internes et externes, à l’élève;

- peut amener des manifestations, parfois en réaction à ce qui est vécu à l’école, mais qui sont observées à la maison.

L’identification d’un élève « doué » selon le MÉES

Dans son document, le MÉES est clair : « […] l’école n’a pas à chercher à établir un diagnostic ou à catégoriser un élève selon diverses appellations » (p.6), ni d’ailleurs à vouloir identifier les enfants comme étant « doués » (ou non). Comme la majorité des experts dans le domaine, le MÉES recommande plutôt de chercher à mieux connaître tous nos élèves pour observer les manifestations de la douance qui peuvent être présentes chez tel ou tel élève. Le Ministère préconise ainsi de reconnaître la douance en adoptant une approche non catégorielle (c’est-à-dire sans chercher à les identifier ou les placer dans telle ou telle catégorie) et sans critères prédéterminés (c’est-à-dire sans score minimal à un test QI, sans nombre minimal de comportements jugés « doués » dans une liste, même si cette liste est sous forme de questionnaire standardisé et normalisé, sans critère de réussite scolaire).

Autrement dit, au Québec, on devrait chercher à reconnaitre tel ou tel élève « doué » en observant les traits et les comportements « doués » qui le caractérisent, dans toute son unicité.

En ce qui concerne l’élève doué, on devrait donc, selon le MÉES :

- Mieux le connaitre grâce à l’analyse globale de son fonctionnement et de son profil unique de capacités, de forces, d’intérêts, d’aspirations, mais aussi de défis, de faiblesses, de préoccupations, voire chez certains de handicaps ou de difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA);

- Utiliser cette analyse d’ensemble pour déterminer ses besoins particuliers;

- Chercher à innover et faire preuve de souplesse pour établir ce qui peut être envisagé pour lui à l’école dans le cadre d’une stratégie d’intervention globale, concertée et planifiée. À ce sujet, le MÉES statue que « d’emblée, la démarche du plan d’intervention n’est pas systématiquement envisagée pour les élèves doués. » (p.5), et ce, même si elle prend tout son sens pour ceux d’entre eux qui vivent des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

QUE DISENT LES LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES SUR LE TDAH ?

En 2018, la CADDRA (Canadian ADHD Resource Alliance) a publié la 4ième édition des Lignes directrices canadiennes sur le TDAH. Ces lignes directrices ont été développées afin de fournir de l’information et des outils aux professionnels de la santé canadiens pour les appuyer dans le diagnostic et le traitement du TDAH. Le chapitre 2 détaille notamment plusieurs troubles et tableaux cliniques particuliers qui peuvent être associés au TDAH ou qui risquent d’être confondus avec le TDAH parce que leurs présentations ou leurs symptômes sont similaires.

À cette fin, l’équipe multidisciplinaire (pédiatres, psychiatres, psychologues, médecins de famille, pharmaciens, infirmières, éducateurs, intervenants communautaires de partout au Canada et des États-Unis) qui a contribué à la rédaction et à la révision de ces lignes directrices a ajouté l’extrait ci-dessous concernant le TDAH en contexte de douance intellectuelle :

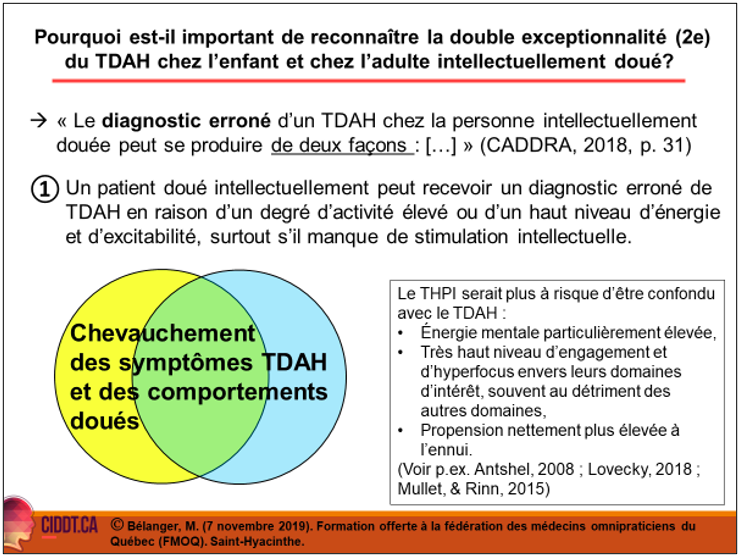

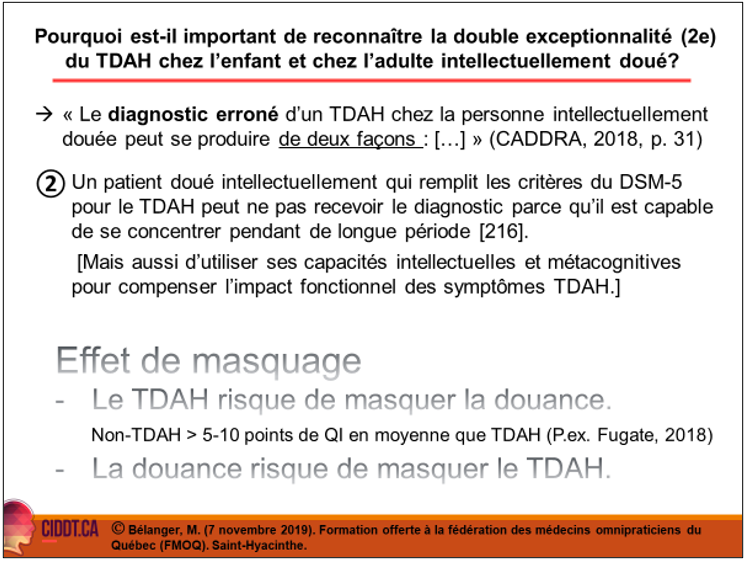

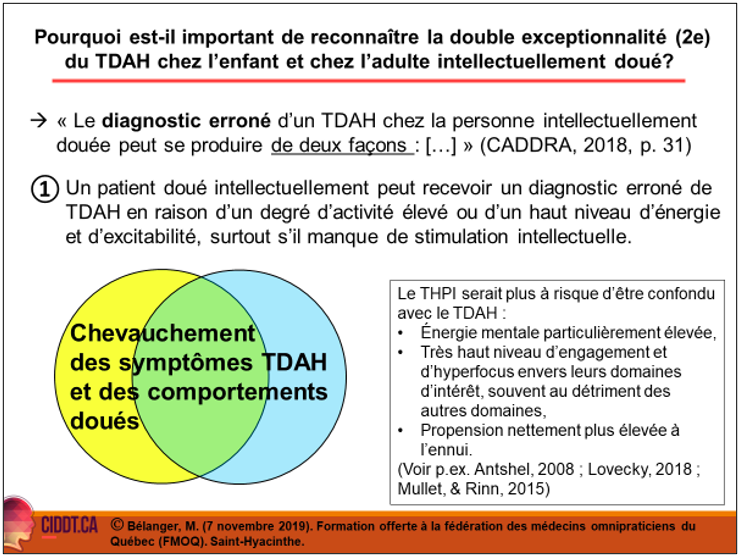

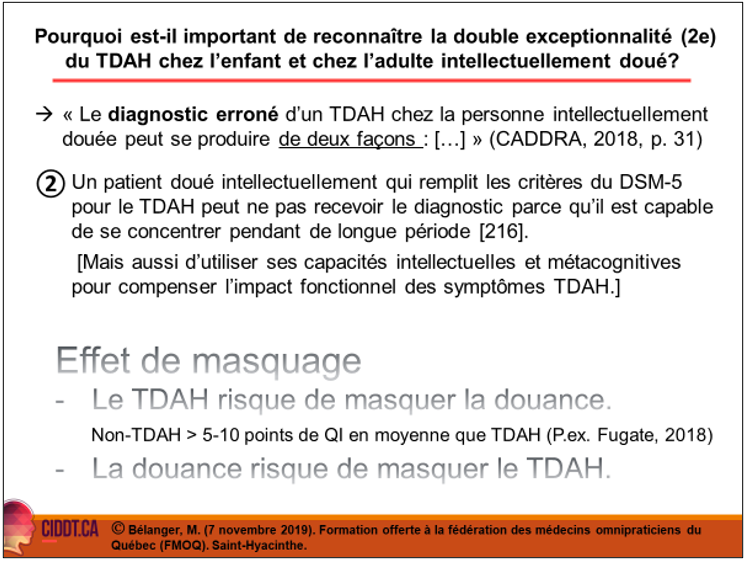

« Les études ont démontré qu’un quotient intellectuel élevé n’exclut pas la possibilité d’être atteint de TDAH [214, 215]. Cependant, la cooccurrence du TDAH et de la douance intellectuelle demeure controversée et sous-étudiée : la majorité des discussions tirées de la littérature médicale ont été largement fondées sur des commentaires anecdotiques, des opinions et des échantillons cliniques de petite taille. De plus, le DSM-5 ne fait aucune mention du TDAH dans le contexte de la douance intellectuelle [1]. Le diagnostic erroné d’un TDAH chez la personne intellectuellement douée peut se produire de deux façons : la personne intellectuellement douée qui a beaucoup d’énergie et qui est surexcitée en contexte scolaire (en particulier celle qui est peu stimulée du point de vue scolaire) peut recevoir un diagnostic erroné de TDAH. De même, la personne intellectuellement douée qui satisfait à tous les critères diagnostiques du TDAH, mais qui peut se concentrer pendant de longues périodes, pourrait ne pas recevoir de diagnostic de TDAH [216]. De plus, les personnes douées intellectuellement atteintes de TDAH pourraient satisfaire aux critères du trouble spécifique des apprentissages et d’autres troubles comorbides [217]. Ainsi, il est important que les professionnels de la santé reconnaissent que la douance intellectuelle puisse être documentée chez les personnes atteintes de TDAH.

Comme un quotient intellectuel élevé peut aider les personnes atteintes de TDAH à compenser les symptômes, il peut arriver dans certains cas qu’une atteinte cliniquement pertinente n’apparaisse que tard dans le cheminement scolaire primaire ou même au cours du parcours scolaire secondaire chez les enfants ayant un quotient intellectuel élevé [214]. Toutefois, bien que le diagnostic de TDAH pourrait ne pas être établi avant un certain temps, l’atteinte n’est pas moins invalidante; le diagnostic et le traitement sont essentiels à tous âges.

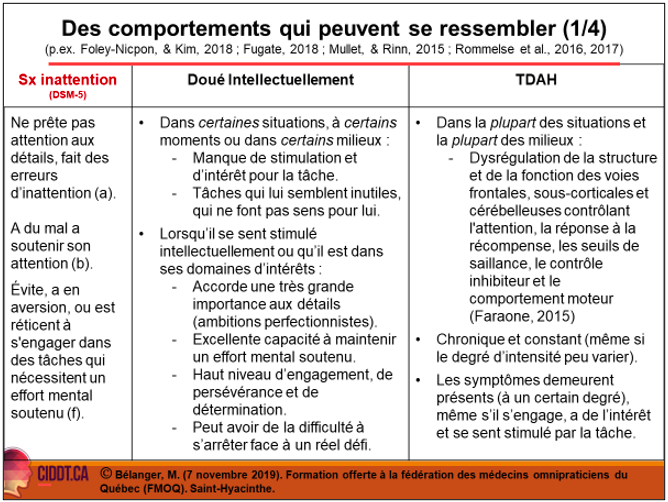

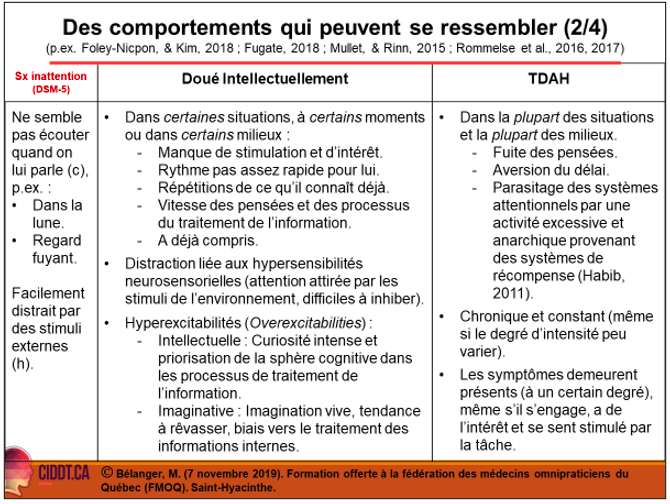

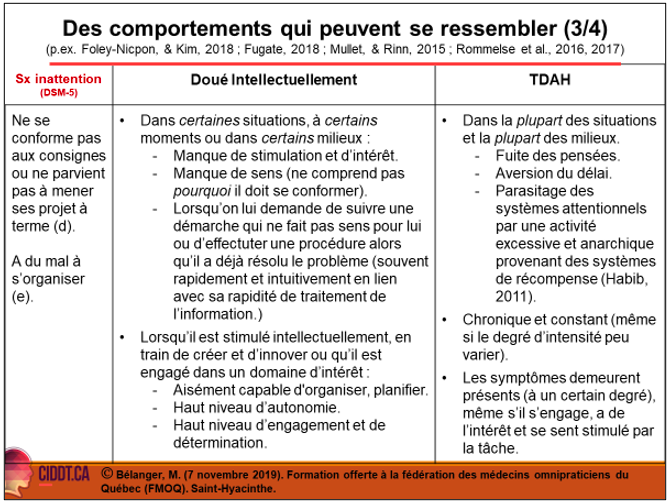

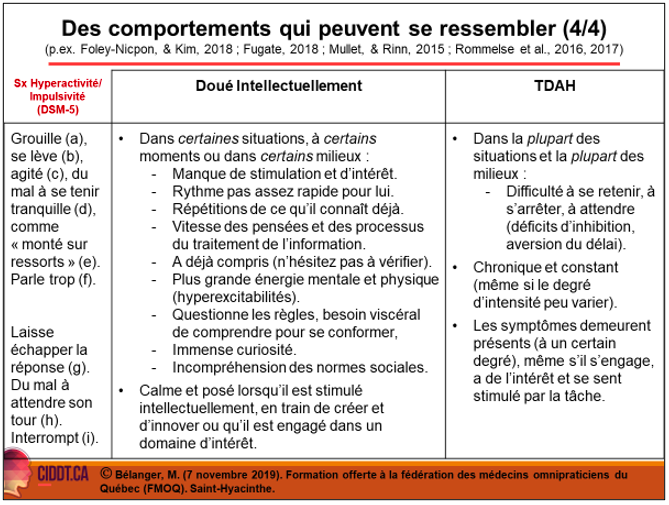

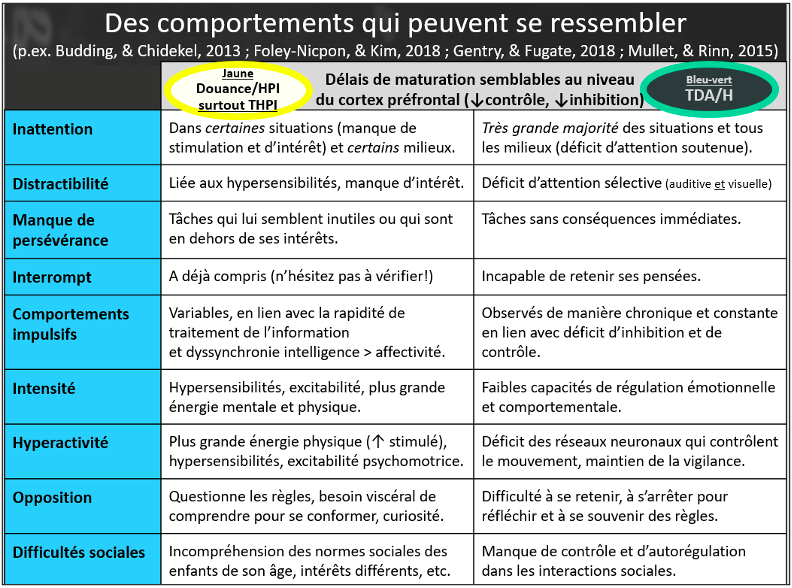

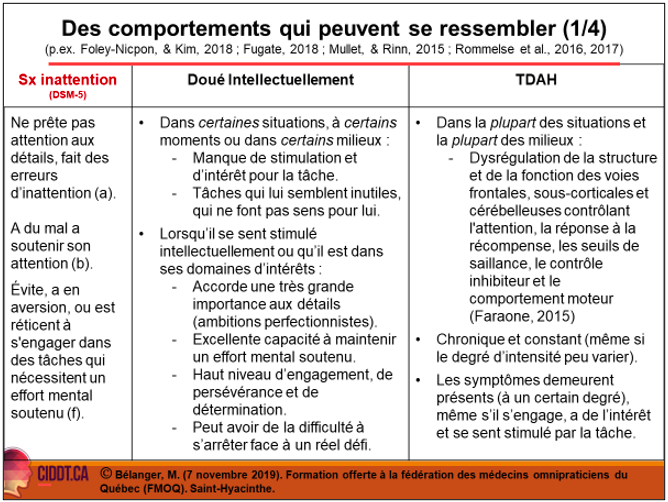

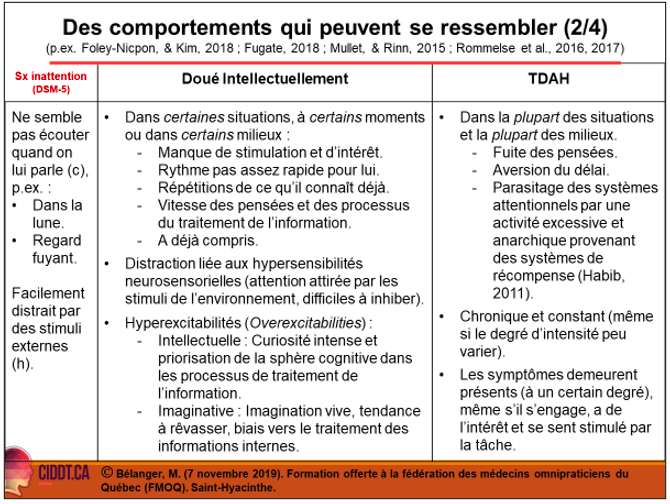

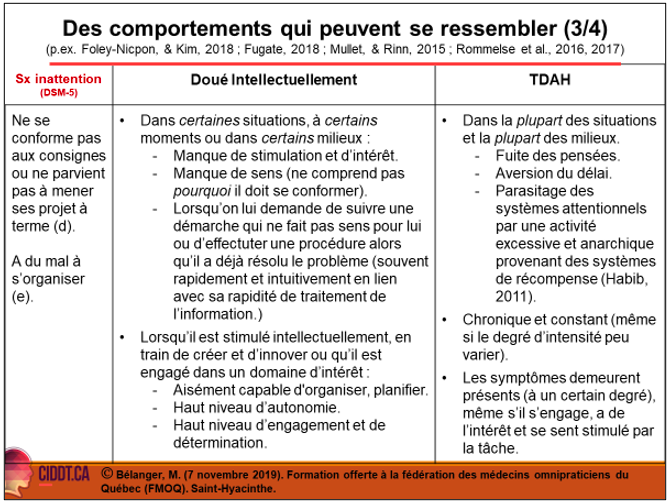

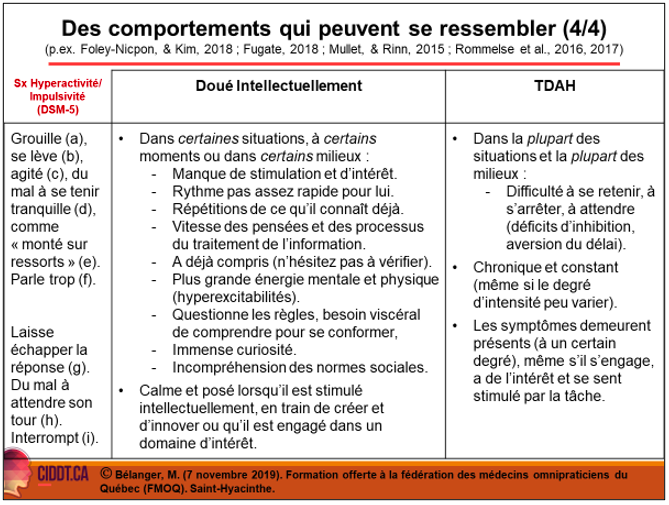

Le chevauchement des symptômes que présentent les personnes ayant un quotient intellectuel élevé et celles atteintes de TDAH peut rendre le diagnostic différentiel difficile. Souvent, les enfants intelligents sont dirigés vers les psychologues ou les pédiatres parce qu’ils présentent certains comportements (p. ex., agitation, inattention, impulsivité, degré d’activité élevé, rêverie) couramment associés au diagnostic du TDAH. Un enfant peut recevoir un diagnostic de TDAH alors qu’en réalité, il est doué et réagit à un programme scolaire inapproprié [218]. Le processus du diagnostic différentiel exige de poser des questions précises permettant de clarifier quels éléments sont communs au TDAH et à la douance ou particuliers à l’un des deux, ou encore d’établir si l’enfant est doublement exceptionnel. De façon générale, les personnes douées intellectuellement et atteintes de TDAH montrent des caractéristiques cognitives, sociales, psychiatriques et comportementales comparables à celles observées en présence de TDAH chez les personnes ayant un quotient intellectuel moyen [214, 217]. Cependant, les forces et les difficultés de la personne peuvent interagir et faire en sorte qu’un des états masque l’autre [219]. Les cliniciens devront procéder à une anamnèse médicale, développementale et scolaire poussée, de même qu’à une évaluation clinique et psychologique complète, pour établir le comportement de la personne dans différents contextes et situations. La National Commission on Twice Exceptional Students a conclu que le repérage des apprenants doublement exceptionnels exige une évaluation exhaustive des sphères de la douance et des incapacités [220]. Lorsque c’est possible, l’évaluation et le dépistage doivent être réalisés par des professionnels des deux disciplines (TDAH et douance) et, idéalement, par des personnes qui cumulent des connaissances et de l’expérience avec les personnes doublement exceptionnelles. » (CADDRA, 2018, Ligne directrices canadiennes sur le TDAH, 4ième édition, pages 31-32).

Que dit la littérature scientifique spécialisée ?

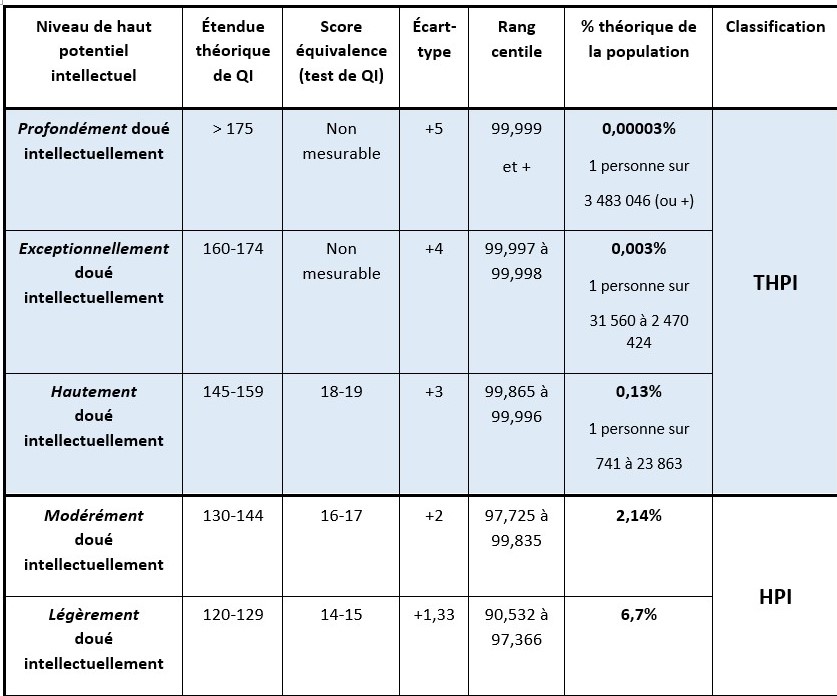

1. À n’importe quel âge, le TDAH est un diagnostic valide en contexte de douance. Les études confirment que le diagnostic de TDAH est valide, tant chez les enfants que chez les adultes doués intellectuellement, et ce, qu’ils présentent un haut potentiel intellectuel (HPI) ou un très haut potentiel intellectuel (THPI) (voir p.ex. Antshel et al., 2007, 2008, 2009 ; Fugate, 2018 ; Lovecky, 2018 ; Mullet & Rinn, 2015 ; Rommelse et al., 2016).

2. La prévalence du TDAH serait semblable chez les doués que dans la population générale. La prévalence réelle de TDAH chez les individus doués intellectuellement demeure inconnue, et ce, majoritairement en raison des difficultés méthodologiques inhérentes à l’étude de populations douées (p.ex. problèmes entourant l’opérationnalisation de la douance en contexte de recherche, échantillons représentatifs difficiles à recruter). Néanmoins, de façon générale, la recherche tend à montrer qu’il y aurait ni plus ni moins de TDAH chez les doués que dans la population générale. En révisant le peu d’études disponibles sur le sujet, Lovecky (2018) suggère que 7% à 9% des enfants doués intellectuellement seraient 2e-TDAH. Des chiffres qui ne diffèreraient pas de façon significative des taux estimés de 5% à 9% d’enfants et d’adolescents qui, dans la population générale, reçoivent un diagnostic de TDAH (voir p.ex. Akinbami, Liu, Pastor & Reuben, 2011 ; Lovecky, 2018 ; Posner et al., 2020 ; Thomas et al., 2015).

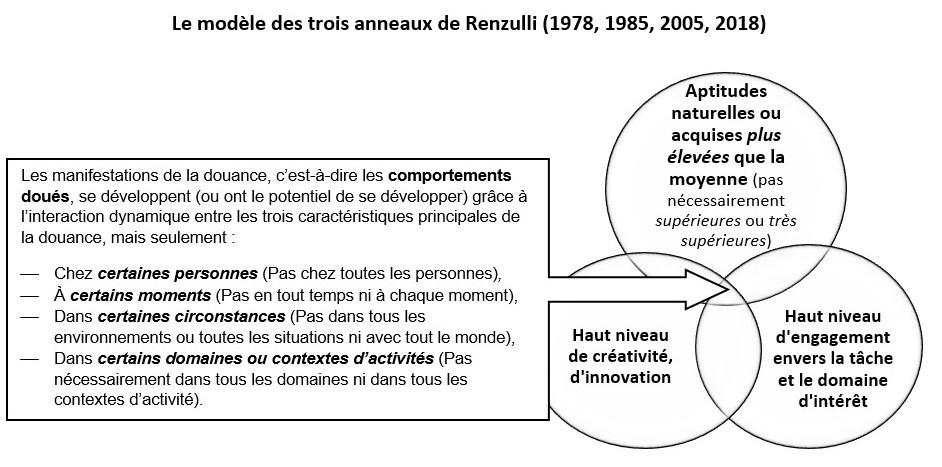

Tout comme le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (2020) a choisi de le faire, la vaste majorité des chercheurs et experts dans le domaine se basent sur les avancées scientifiques des dernières décennies pour concevoir la douance d’une façon moderne, c’est-à-dire plus large, multi-dimensionnelle, observable et développementale. Ils estiment généralement qu’entre 5% et 9% de la population pourrait développer une douance intellectuelle. Des chiffres qui, dans une conception psychométrique, correspondent théoriquement à des scores de QI ≥ 120 ou 125.

3. Un nouveau terme pour un nouveau concept : la « double exceptionnalité » (2e). Dans la littérature spécialisée, on parle de double exceptionnalité (abréviation : 2e) pour qualifier les individus qui présentent une douance intellectuelle et un (ou +) trouble associé comme un TDAH (2e-TDAH), un (ou +) trouble d’apprentissage (2e-TA), un trouble du spectre autistique (2e-TSA) ou un trouble de santé mentale (2e-DSM). Ce choix de les qualifier de manière distincte repose sur le fait que la double exceptionnalité est bien plus que la simple addition d’une douance intellectuelle avec un trouble neurodéveloppemental ou de santé mentale connu. En effet, les études montrent que les deux se combinent pour produire une population distincte et unique d’individus (p.ex. Fugate, 2018 ; Lovecky, 2018 ; Pfeiffer & Foley-Nicpon, 2018 ; Silverman, 2018). Ainsi, même si les individus 2e sont très différents les uns des autres et que plusieurs zones d’ombres demeurent à éclaircir dans la littérature scientifique, chaque catégorie de 2e a été associée à un profil neurologique, psychométrique, académique, comportemental et adaptatif unique qui se distingue tant du profil communément associé à la seule présence d’une douance (sans trouble associé) que du profil communément associé à la seule présence du trouble associé (sans la douance).

4. Le THPI serait plus à risque d’être confondus avec TDAH, et ce, en raison de leur énergie mentale particulièrement élevée, de leur très haut niveau d’engagement et d’hyperfocus envers leurs domaines d’intérêt, souvent au détriment des autres domaines, et de leur propension plus élevée à l’ennui (p.ex. Antshel, 2008 ; Lovecky, 2018 ; Mullet & Rinn, 2015).

5. Un effet réciproque de masquage et de compensation entre la douance et le TDAH. L’idée selon laquelle on retrouverait 25 à 50% de diagnostic erronés de TDAH chez les individus doués intellectuellement avancé par Webb et al. (2016) serait en fait un mythe. En l’absence d’autres troubles associés (p.ex. troubles d’apprentissage), le vrai danger serait plutôt de ne pas diagnostiquer le TDAH chez une personne réellement 2e-TDAH (voir p.ex. Antshel et al., 2007, 2008, 2009 ; Assouline et al., 2008 ; Budding & Chidekel, 2012 ; Fugate, 2018 ; Gilman & Peters, 2018 ; Milioni et al., 2017 ; Mullet,& Rinn, 2015 ; Lovecky, 2018 ; Park et al., 2011 ; Rommelse et al., 2016, 2017 ; Wood, 2012).

D’une part, la recherche montre que chez les 2e-TDAH, les symptômes visibles du TDAH tels qu’on les connait et l’altération fonctionnelle qui y est habituellement associée sont le plus souvent compensés, à divers degrés, par les capacités intellectuelles, métacognitives et adaptatives plus élevées de la personne. Un effet de masquage du TDAH par la douance qui, le plus souvent, perdure jusqu’à l’adolescence, voire même jusqu’à l’âge adulte, c’est-à-dire jusqu’au moment où les demandes de l’environnement deviennent trop élevées pour que l’intelligence puisse continuer de compenser le TDAH.

D’autre part, une douance intellectuelle pourtant bien réelle qui, à son tour, est fortement à risque d’être masquée par le TDAH dans les performances de la personne, notamment aux plans académique et professionnel, mais aussi, le cas échéant, dans ses résultats aux échelles d’intelligence comme le WISC-V (chez les enfants) ou le WAIS-IV (chez les adultes). Par exemple, Fugate (2018) souligne les élèves 2e-TDAH peuvent typiquement obtenir de 5 à 10 points de QI global de moins que leurs pairs doués, mais non TDAH. En conséquence, on devrait, selon lui, considérer une hypothèse 2e-TDAH chez tout élève qui obtient un score global de QI ≥ 110 (75e rang centile). Un effet de masquage de la douance par le TDAH que la recherche a d’ailleurs associé à des conséquences négatives bien réelles sur la qualité de vie et le fonctionnement professionnel à l’âge adulte.

En effet, les connaissances scientifiques actuelles montrent qu’en l’absence d’autre(s) comorbidité(s), c’est-à-dire chez un individu 2e-TDAH qui ne présente pas d’autres troubles neurodéveloppementaux associés (p.ex. trouble d’apprentissage), on retrouve :

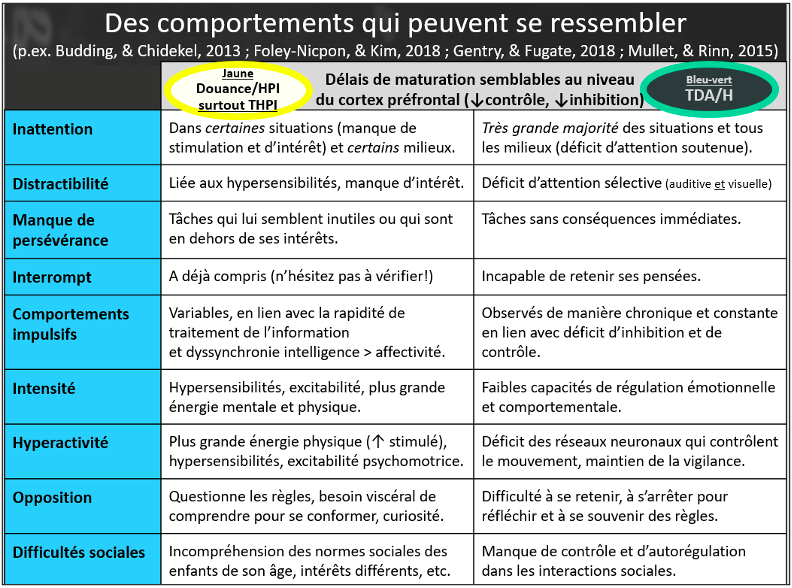

5.1. Une présentation clinique différente du TDAH. En dépit d’importantes variations méthodologiques entre les études, de façon globale, la recherche (voir p.ex. Antshel et al., 2007, 2008, 2009 ; Foley-Nicpon, Rickels, Assouline & Richards, 2012 ; Guénolé et al., 2013 ; Lovecky, 2018 ; Mullet & Rinn, 2015 ; Rommelse et al., 2016, 2017 ; Young et al., 2015) montre que, comparativement aux individus non-doués TDAH, les 2e-TDAH seraient le plus souvent :

- Moins inattentifs, notamment moins distraits et plus en mesure de rester concentré très longtemps, mais souvent avec plus de difficultés à se désengager d’une tâche qui les intéresse ou qui les stimule (« hyperfocus »);

- Moins impulsifs, et ce, tout en exprimant des émotions souvent plus labiles, changeantes plus rapidement;

- Autant (voire plus) hyperactifs, l’hyperactivité seraient ainsi un marqueur moins sensible du TDAH chez les individus doués intellectuellement (voir p.ex. Rommelse et al., 2016);

Toujours lorsqu’on les compare aux non-doués TDAH, les 2e-TDAH présenteraient par ailleurs :

• Une intensité, une curiosité et une créativité intensifiées (Fugate, 2018);

• Moins de problèmes externalisés, donc moins de comportements perturbateurs;

• Autant sinon moins de problèmes internalisés, mais une estime de soi, un concept de soi et un sentiment de bonheur plus faibles;

• Un risque plus faible de développer un trouble lié à l’utilisation de substance au cours de leur vie;

• Un risque au moins équivalent, voire plus élevé, de vivre des troubles• psychiatriques associés au TDAH au cours de leur vie (p.ex. dans l’étude Young et al., 2015, les 2e-TDAH présentaient un risque plus élevé de trouble dépressif majeur, de trouble d’anxiété généralisée et de trouble obsessif-compulsif que les non-doués TDAH);

• Un risque tout aussi élevé de recevoir un diagnostic de trouble spécifique d’apprentissage au cours de leur vie (p.ex. 85% des 2e-TDAH comparativement à 78% des non-doués TDAH dans l’étude de Katusic et al., 2011);

• Un risque moins élevé de décrochage ou d’abandon scolaire (p.ex. 10,7% des 2e-TDAH comparativement à 26,5% des non-doué TDAH dans l’étude de Katusic et al., 2011).

5.2. Une trajectoire de développement semblable, mais des symptômes TDAH moins graves et moins visibles qui altèrent moins le fonctionnement. Les données scientifiques confirment que les individus 2e-TDAH présentent des symptômes et une altération du fonctionnement semblables à celle que l’on retrouve chez les individus non-doués TDAH, et ce, tant dans leur vie scolaire ou professionnelle que dans leur vie sociale et familiale. La trajectoire de développement et la persistance du TDAH de l’enfance à l’âge adulte serait par ailleurs semblable chez les individus à haut potentiel intellectuel que dans la population générale (voir p.ex. Antshel et al., 2008 ; Rommelse et al., 2016).

Toutefois, les études montrent que cette altération est habituellement moins grave et moins visible chez les 2e-TDAH, notamment en raison de symptômes du TDAH qui, eux aussi, sont moins graves et moins visibles (p.ex. Milioni et al., 2017 ; Rommelse et al., 2016, 2017). Les symptômes du TDAH et leur altération fonctionnelle sont toutefois bien présents chez les 2e-TDAH, mais de manière atténuée et, donc, beaucoup plus difficile à détecter, particulièrement durant l’enfance où le TDAH (sans autre trouble associé) passe généralement inaperçu chez les individus doués. En effet, la recherche confirme que les 2e-TDAH ne fonctionnent pas aussi bien que les individus doués sans TDAH qui, rappelons-le, devraient toujours être le groupe de référence lorsqu’on fait face à un individu doué (Grizenko, Dong Qi Zhang, Polotskaia & Joober, 2012 ; Lovecky, 2018 ; Mullet & Rinn, 2015 ; Rommelse et al., 2016).

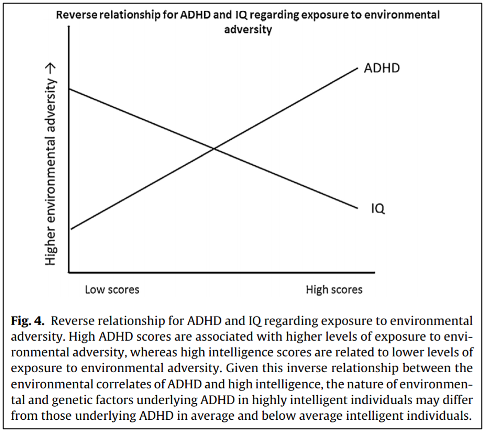

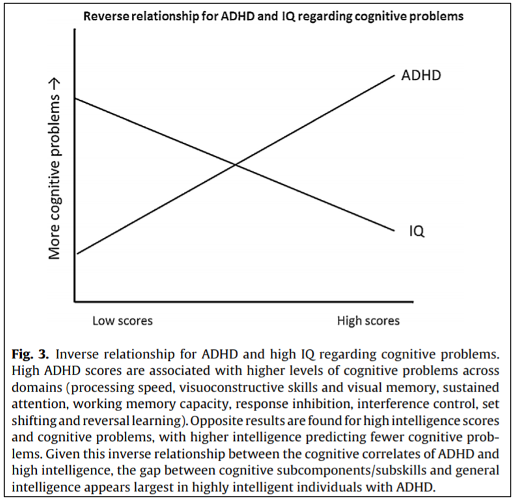

Figure extraite [capture d’écran] de la page 41 de Rommelse et al. (2016). An evidenced-based perspective on the validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in the context of high intelligence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 71, 21-47.

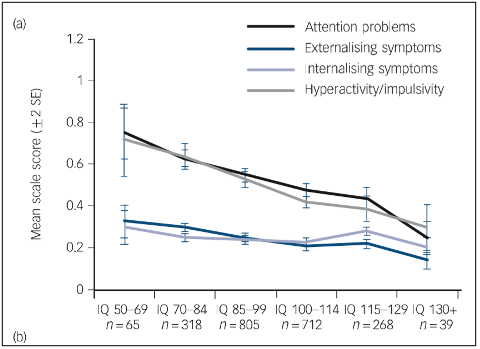

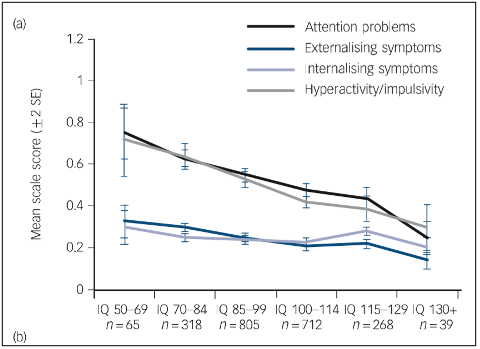

La figure ci-dessous résument les résultats de la vaste étude de Rommelse et al. (2017) qui illustrent d’ailleurs très bien cet effet de masquage du TDAH chez les individus à haut potentiel intellectuel.

Figure extraite [capture d’écran] de la page 362 de Rommelse, N., et al. (2017). High intelligence and the risk of ADHD and other psychopathology. The British Journal of Psychiatry, 211(6), 359-364.

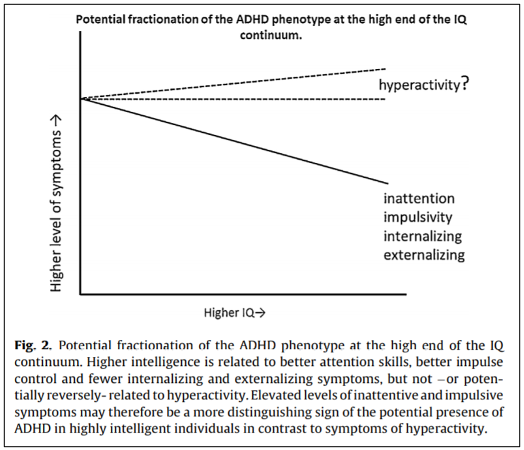

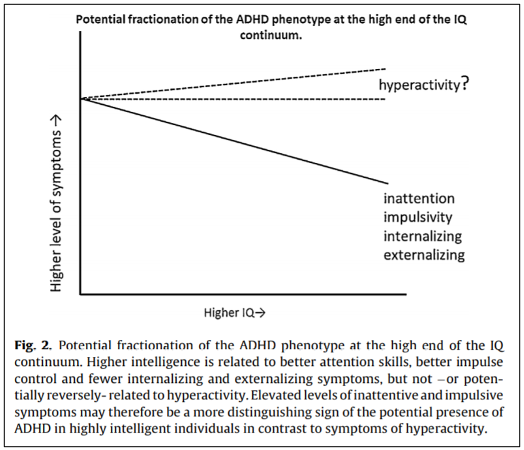

En fait, toujours selon Rommelse et ses collègues (2016), l’inattention et l’impulsivité pourraient être de meilleurs marqueurs cliniques que l’hyperactivité. La figure ci-dessous illustre leurs conclusions à la suite de leur revue des données probantes sur le sujet.

Figure extraite [capture d’écran] de la page 24 de Rommelse et al. (2016). An evidenced-based perspective on the validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in the context of high intelligence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 71, 21-47.

5.3. Un manque de sensibilité, chez les 2e-TDAH, des questionnaires et des tests normalisés habituellement utilisés pour évaluer le TDAH. La plupart du temps, les échelles d’observation du comportement (incluant le Conners3 chez les enfants et les adolescents, et le CAARS chez les adultes) ne permettent pas de détecter les individus 2e-TDAH puisqu’ils mesurent l’expression des comportements et non leur cause. Les seuils de coupure de ces échelles ne seraient pas assez sensibles pour dépister le TDAH chez les individus doués intellectuellement ou qui présentent un haut potentiel intellectuel, et ce, en raison de l’effet de masquage et de compensation décrit précédemment (p.ex. Budding & Chidekel, 2012 ; Mullet & Rinn, 2015 ; Lovecky, 2018 ; Wood, 2012).

Par ailleurs, un individu doué intellectuellement peut être TDAH (2e-TDAH), même si les tests d’attention ou de fonctions exécutives n’indiquent pas de difficultés, faiblesses ou déficits. En effet, la plupart des études dans le domaine montrent que les tâches de performance continue (p.ex. CPT-3) tout comme les autres tests standardisés de fonctions exécutives et de capacités attentionnelles ne sont pas sensibles chez les individus à haut potentiel intellectuel. La plupart du temps, les 2e-TDAH obtiennent des résultats dans la moyenne, voire même dans la moyenne élevée ou au-dessus de la moyenne, aux tâches conçues pour mesurer les fonctions attentionnelles et exécutives dans une population générale (p.ex. Budding & Chidekel, 2012 ; Foley-Nicpon et al., 2011 ; Lovecky, 2018 ; Park et al., 2011).

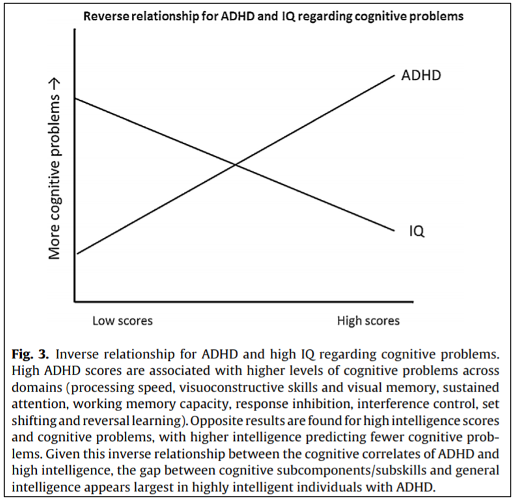

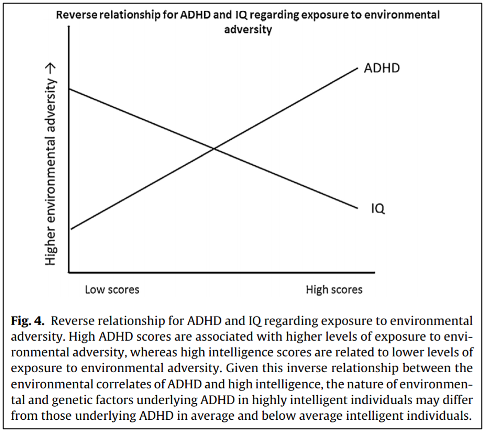

Rommelse et al (2016) concluent en fait à une relation inverse entre le TDAH et l’intelligence mesurée par un score de QI en ce qui concerne la présence de problèmes cognitifs. La figure ci-après, extraite de leur article, résume la conclusion de leur revue de littérature sur le sujet.

Figure extraite [capture d’écran] de la page 33 de Rommelse et al. (2016). An evidenced-based perspective on the validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in the context of high intelligence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 71, 21-47.

6. La complexité : bien plus la règle que l’exception. Comme dans bien d’autres domaines, la présentation des symptômes et de leurs impacts fonctionnels dans le cadre d’une 2e est, le plus souvent, complexifiée par le fait que la comorbidité entre les troubles neurodéveloppementaux (et de santé mentale) est ici aussi bien plus la règle que l’exception (p.ex. Antshel et al., 2007 ; Foley-Nicpon & Kim, 2018 ; Lovecky, 2018 ; Pfeiffer, 2015a, 2015b ; Pfeiffer & Foley-Nicpon, 2018).

S’y ajoute le fait que la plupart des experts dans le domaine de la douance et de la 2e soulignent les très grandes variations intra-individuelles et inter-individuelles retrouvées chez les individus qui présentent une douance/haut potentiel intellectuel, et ce, de manière encore plus prononcée chez les 2e-TA et les 2e-TDAH (p.ex. Amend, 2018 ; Assouline, Foley-Nicpon & Whiteman, 2010 ; Fugate, 2018 ; Maddocks, 2018, 2020 ; Silverman, 2018). Ce que, d’ailleurs, les données de plusieurs études empiriques confirment (p.ex. Babcock, Miller, Saklofske & Zhu, 2018 ; Maddocks, 2020 ; Toffalini, Pezzuti & Cornoldi, 2017).

Dans une pratique d’évaluation psychométrique, on retrouve donc une très grande hétérogénéité des résultats d’un individu doué (et d’autant plus s’il est 2e) à l’autre, mais aussi au sein d’un même individu doué (et d’autant plus s’il est 2e), et ce, comparativement à ce que l’on retrouve habituellement lorsqu’on administre des tests psychométriques à un individu dans la norme de la population générale et chez qui l’on suspecterait un TDAH ou un TA. Selon la grande majorité de ces experts, l’utilisation des conventions habituellement retrouvées en neuropsychologie amènerait ainsi le risque de sous-estimer ou de sur-estimer la présence de difficultés ou de déficits chez un individu doué intellectuellement (d’autant plus s’il est 2e).

Conclusion

Aujourd’hui, plusieurs experts renommés en neuropsychologie (sans nécessairement l’être en douance ou en 2e) soulignent déjà les particularités de l’évaluation neuropsychologique chez les individus doués intellectuellement, à haut ou à très haut potentiel intellectuel (p.ex. Mazeau & Pouhet, 2014). Et quand cette douance intellectuelle est accompagnée d’un trouble neurodéveloppemental comme le TDAH, on peut d’emblée deviner l’immense complexité à laquelle fait face le clinicien, d’autant plus si plusieurs troubles sont présents à la fois (p.ex. TDAH et TA).

En conséquence, notamment, à l’importante hétérogénéité et au contexte clinique distinct et unique qui accompagne la douance intellectuelle ainsi que la 2e, Silverman (2018) ainsi que la vaste majorité des autres experts dans le domaine (p.ex. Amend, 2018 ; Foley-Nicpon & Kim, 2018 ; Fugate, 2018 ; Gilman & Peters, 2018 ; Missett, 2018 ; Reis, Baum & Burke, 2014) spécifient que l’évaluation d’une hypothèse 2e est une démarche évaluative complexe et spécialisée. Une compétence qui se développe grâce à l’expérience prolongée et soutenue dans le domaine. Une démarche qui, le plus souvent, s’éloigne à divers degrés des protocoles standards appris lors de la formation de base en (neuro)psychologie.

Silverman (2018) ajoute que les 2e sont non seulement extrêmement différents les uns des autres, mais aussi que les plus difficiles à saisir et à identifier sont ceux qui ont des résultats globaux dans la moyenne aux échelles d’intelligence et aux tests d’aptitudes cognitives ainsi qu’un rendement scolaire également dans la norme. Seuls leurs comportements et leur histoire de développement peuvent révéler une 2e pourtant bien réelle. Elle conclut que, souvent, une conversation avec eux peut toutefois suffire pour en soulever l’hypothèse (p.ex. profondeur de la réflexion, intensité, curiosité, maturité du langage, quantité de connaissances).

Extraits des références des Lignes directrices canadiennes sur le TDAH (CADDRA)

- 1. American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 2013, Washington, DC: American Psychiatric Association.

- 214. Antshel, K.M., et al., Is attention deficit hyperactivity disorder a valid diagnosis in the presence of high IQ? Results from the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD. J Child Psychol Psychiatry, 2007. 48(7): p. 687-94.

- 215. Brown, T.E., P.C. Reichel, and D.M. Quinlan, Executive function impairments in high IQ adults with ADHD. J Atten Disord, 2009. 13(2): p. 161-7.

- 216. Lovecky, D. Misconceptions about giftedness and diagnosis of ADHD and other disorders. in Program of the 11th annual CHADD Conference. 2015. New Orleans, Louisiana.

- 217. Katusic, M.Z., et al., Attention-deficit hyperactivity disorder in children with high intelligence quotient: results from a populationbased study. J Dev Behav Pediatr, 2011. 32(2): p. 103-9.

- 218. Webb, J.T. and D. Latimer, ADHD and children who are gifted. ERIC Digest, 1993. 522.

- 219. Mullet, D.R. and A.N. Rinn, Giftedness and ADHD: identification, misdiagnosis, and dual diagnosis. Roeper Review, 2015. 37(4): p. 195-207.

- 220. Reis, S.M., S.M. Baum, and E. Burke, An operational definition of twice-exceptional learners: implications and applications. Gifted Child Quarterly, 2014. 58(3): p. 217-230.

Références et autres suggestions de lecture scientifiques sur le sujet

- Akinbami, L. J., Liu, X., Pastor, P. N., & Reuben, C. A. (August, 2011). Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Children Aged 5–17 Years in the United States, 1998–2009. (NCHS data brief report 70). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.

- Antshel, K.M., Faraone, S.V., Maglione, K., Doyle, A.E., Fried, R., Seidman, L.J., Biederman, J. (2010). Executive functioning in high-IQ adults with adhd. Psychol. Med. 40, 1909–1918.

- Antshel, K.M., Faraone, S.V., Maglione, K., Doyle, A., Fried, R., Seidman, L., Biederman, J. (2009). Is adult attention deficit hyperactivity disorder a valid diagnosis in the presence of high IQ? Psychol. Med. 39 (8), 1325–1335.

- Antshel, K. M., Faraone, S. V., Maglione, K., Doyle, A. E., Fried, R., Seidman, L. J., et Biederman, J. (2008). Temporal stability of ADHD in the high-IQ population: Results from the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD. Journal of the American Academy of Child et Adolescent Psychiatry, 47, 817–825.

- Antshel, K. M. (2008). Attention-deficit hyperactivity disorder in the context of a high intellectual quotient/giftedness. Developmental Disabilities Research Reviews, 14, 293–299.

- Amend, E. R. (2018). Finding hidden potentiel: Toward best practices in identifying gifted students with disabilities. In S. B. Kaufman (Ed.), Twice exceptional: Supporting and educating bright and creative students with learning difficulties (pp. 66-82). New York, NY, US: Oxford University Press.

- Assouline, S. G., Foley-Nicpon, M. & Whiteman, C. (2010). Cognitive and Psychosocial Characteristics of Gifted Students With Written Language Disability. Gifted Child Quarterly, 54, 102–115.

- Assouline, S., Foley Nicpon, M., Colangelo, N. & O’Brien, M. (2008). The Paradox of Twice-Exceptionality Packet of Information for Professionals – 2nd Edition (PIP-2). Belin and Blank International Center for Gifted Education and Talent Development.

- Babcock, S. E., Miller, J. L., Saklofske, D. H. & Zhu, J. (2018). WISC-V Canadian norms: Relevance and use in the assessment of Canadian children. Canadian Journal of Behavioural Science, 50, 97-104.

- Budding, D. & Chidekel , D. (2012) ADHD and Giftedness: A Neurocognitive Consideration of Twice Exceptionality, Applied Neuropsychology: Child, 1:2, 145-15.

- Foley-Nicpon, M. & Kim, J. Y. C. (2018). Identifying and providing evidence-based services for twice-exceptional students. In Pfeiffer, S. I. (2018) Editor. Handbook of giftedness in children : Psychoeducational theory, research, and best practives (second edition), pp 349-362. Springer.

- Foley-Nicpon, M., Rickels, H., Assouline, S. G. & Richards, A. (2012). Self-esteem and self-concept examination among gifted students with ADHD. Journal for the Education of the Gifted, 35(3), 220-240.

- Fugate, C. M. (2018). Attention divergent hyperactive giftedness: Taking the deficiency and disorder out of the gifted/ADHD label. In S. B. Kaufman (Ed.), Twice exceptional: Supporting and educating bright and creative students with learning difficulties (pp. 191-200). New York, NY, US: Oxford University Press.

- Frazier, T., Demaree, H. A., & Youngstrom, E. A. (2004). Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychology, 18, 545–555.

- Gilman, B. J. & Peters, D. (2018) Finding and serving twice exceptionals students: Using triaged comprehensive assessment and protections of the law. Dans Kaufman, S. B. (dir.), Twice exceptional: Supporting and educating bright and creative students with learning difficulties (p. 19-47). New York, NY, US: Oxford University Press.

- Guénolé, F., Louis, J., Creveuil, C., Baleyte, J.M., Montlahuc, C., Fourneret, P., Revol, O. (2013). Behavioral profiles of clinically referred children with intellectual giftedness. BioMed Res. Int. 2013, 1–7.

- Maddocks, D. L. S. (2020). Cognitive and Achievement Characteristics of Students From a National Sample Identified as Potentially Twice Exceptional (Gifted With a Learning Disability). Gifted Child Quarterly, 64, 3-18.

- Maddocks, D. L. S. (2018). The identification of students who are gifted and have a learning disability: A comparison of different diagnostic criteria. Gifted Child Quarterly, 62(2), 175–192.

- Mazeau, M. & Pouhet, A. (2014). Neuropsychologie et troubles d’apprentissage chez l’enfant. Elsevier Masson.

- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués, 2020, 32 pages. Consulté sur : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf.

- Milioni, A. L. V., Chaim, T. M., Cavallet, M., de Oliveira, N. M., Annes, M., dos Santos, B., . . . Cunha, P. J. (2017). High IQ may “mask” the diagnosis of adhd by compensating for deficits in executive functions in treatment-naïve adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 21(6), 455-464.

- Missett, T. C. (2018). Twice-Exceptional students: Gifted students with disabilities impacting learning. In Callahan, C. M. & Hertberg-Davis, H. L. (Eds.). Fundamentals of gifted education considering multiple perspective (pp. 361-371). New York, NY: Routledge.

- Park, M-H., Kweon, Y. S., Lee, J. L., Park, E-J., Lee, C., Lee, C-U. (2011). Differences in Performance of ADHD Children on a Visual and Auditory Continuous Performance Test according to IQ. Psychiatry Investig. 2011 Sep; 8(3): 227–233.

- Pfeiffer, S. I. & Foley-Nicpon, M. (2018). Knowns and unknowns about students with disabilities who also happen to be intellectually gifted. In S. B. Kaufman (Ed.), Twice exceptional: Supporting and educating bright and creative students with learning difficulties (pp. 104-119). New York, NY, US: Oxford University Press.

- Posner, J. et al. (2020). A review of ADHD in light of scientific advances. Lancet, 395, 450-462. Disponible à https://adhd-institute.com/a-review-of-adhd-in-light-of-scientific-advances/

- Reis, S. M., Baum, S. M. & Burke, E. (2014). An operational definition of twice-exceptional learners: Implications and applications. Gifted Child Quarterly, 58(3), 217–230.

- Rommelse, N., Antshel, K., Smeets, S., Greven, C., Hoogeveen, L., Faraone, S. V. & Hartman, C. A. (2017). High intelligence and the risk of ADHD and other psychopathology. The British Journal of Psychiatry, 211(6), 359-364.

- Rommelse, N., Van der Kruijs, M., Damhuis, J., Hoek, I., Smeets, S., Antshel, K. M., . . . Faraone, S. V. (2016). An evidenced-based perspective on the validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in the context of high intelligence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 71, 21-47.

- Silverman, L. K. (2018). Assessment of giftedness. In I. S. Pfeiffer (Ed.) Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices (second edition) (pp. 183-207). Springer.

- Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics 135 (Apr (4)), e994–1001.

- Toffalini, E., Pezzuti, L. & Cornoldi, C. (2017). Einstein and dyslexia: Is giftedness more frequent in children with a specific learning disorder than in typically developing children? Intelligence, 62, 175–179.

- Vaivre-Douret, L. (2011). Developmental and Cognitive Characteristics of “High-Level Potentialities” (Highly Gifted) Children. International Journal of Pediatrics, 14 pages doi:10.1155/2011/420297.

- Webb, J.T., Amend, E.R., Beljan, P., Webb, N.E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F.R., Goerss, J. (2016) Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger’s, depression, and other disorders. (2nd edition., p. 21-22). Tucson, AZ: Great Potential Press, Inc.

- Wood, S. C. (2012). Examining parent and teacher perceptions of behaviors exhibited by gifted students referred for ADHD diagnosis using the Conners 3 (An exploratory study). Roeper Review, 34, 194–204.

- Young, S., Sedgwick, O., Fridman, M., Gudjonsson, G., Hodgkins, P., Lantigua, M., González, R.A., 2015. Co-morbid psychiatric disorders among incarcerated ADHD populations: a meta-analysis. Psychol. Med. 45 (Sep (12)), 2499–2510

![]()

![]()

![]()

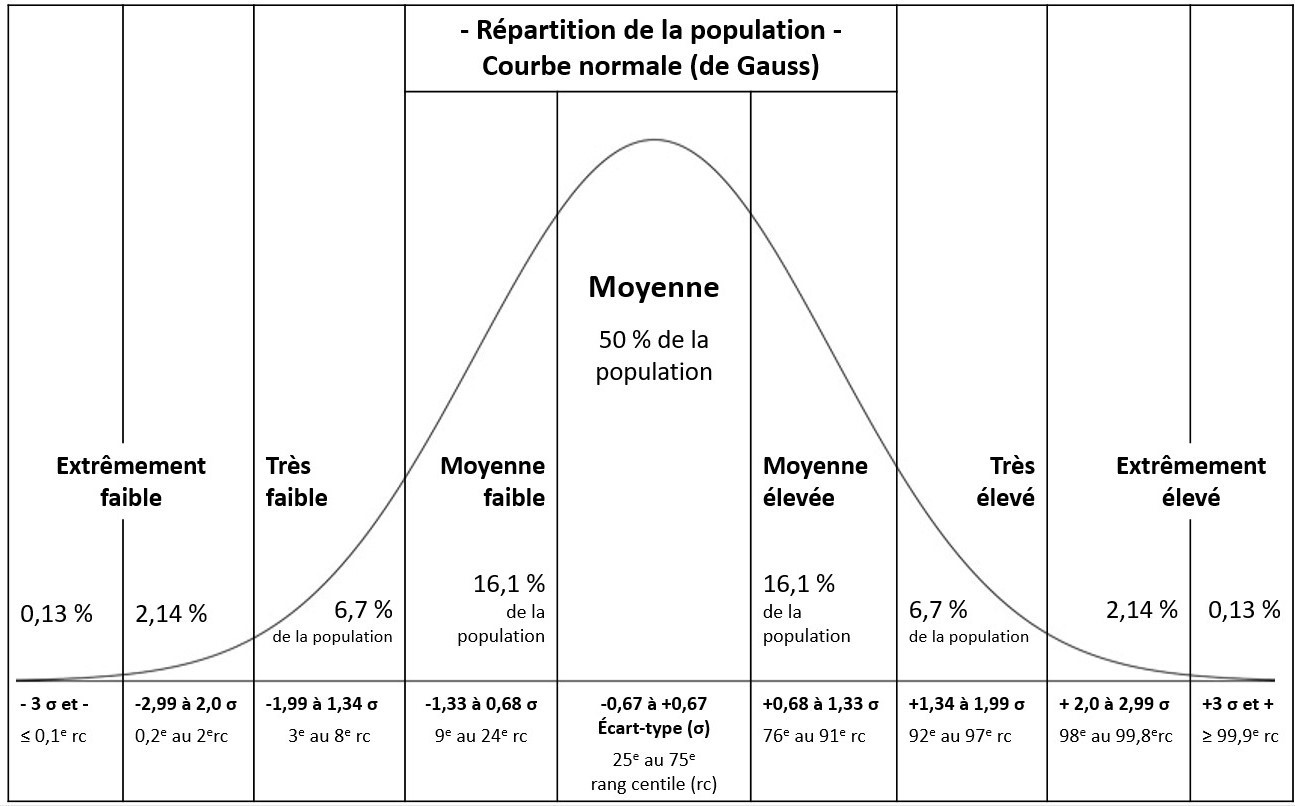

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique.

N.B. : Les les normes de certains tests (p.ex. : WPPSI®-IV, WISC®-V, WAIS®-IV) divergent à divers degrés de la courbe normale théorique présentée ci-dessus. En clinique, nous utilisons alors la classification et la répartition (p.ex. : rangs centiles) commandées par le test. Certaines catégorisations peuvent donc varier d’un test à l’autre ou diverger de la courbe normale théorique. Adapté de Silverman (2018

Adapté de Silverman (2018